Aos 13 anos, a modelo Kesia Nascimento (hoje com 19 anos) já apresentava o corpo mais desenvolvido do que as meninas da sua idade. Mesmo tendo características mais parecidas com uma adulta, ela ainda não havia tido sua primeira menstruação. “Minha mãe tinha menstruado um pouco mais tarde e pensei que fosse normal. Decidimos esperar mais um pouco”, diz a jovem.

Dois anos se passaram e a menstruação não ocorreu. Mesmo fazendo algumas consultas médicas, nada foi constatado fora do normal e nenhum sintoma havia se manifestado. Já com 16 anos, a ginecologista pediu exames, que não demonstraram nenhuma alteração. Porém, por causa da pandemia, não foi possível levá-los para avaliação da profissional.

Um ano depois, quando já estava com 17 anos, Nascimento realizou hemogramas, ultrassom transvaginal e outros exames ginecológicos. “A médica fez uma cara na hora, pois as imagens mostravam que eu não tinha útero e canal vaginal”, relembra.

Ela conta que no momento brincou com a profissional dizendo que ainda queria ser mãe. Na hora, a médica disse para Nascimento fazer um novo exame e que a jovem poderia ter uma espécie de útero rudimentar. Ao realizar uma radiografia, o laudo médico sugeriu que ela tinha uma condição rara.

Descoberta da síndrome

Depois dos exames, a consulta com a ginecologista mudou a vida de Nascimento para sempre. A médica explicou que a jovem tinha síndrome de Rokitansky, que faz com que mulheres nasçam sem útero e com a vagina curta.

“Quando ela me disse isso, fiquei em choque, a gente nunca espera. Eu estava ouvindo com a minha mãe e, quando a médica parou, fui ao banheiro chorar. Sequei as lágrimas e voltei”, lembra.

Ao voltar para casa, Nascimento não encontrou muitas respostas sobre a condição e sentiu-se ainda mais frustrada. “Tudo era muito científico. Não havia nada com uma linguagem para adolescentes”, relembra.

Ela conta que desenvolveu ansiedade nesse período e, mesmo não sonhando com a maternidade, viu estagnada a chance de ser mãe.

CRÉDITO,ARQUIVO PESSOAL. A modelo Kesia Nascimento descobriu que tinha a síndrome aos 17 anos

O que é síndrome de Rokitansky?

Trata-se de uma má formação congênita, que provoca a ausência do útero ou um desenvolvimento incompleto de uma porção da vagina.

A condição ocorre na embriogênese, ou seja logo após a formação do embrião, na sexta semana de gestação.

“A síndrome é como uma alteração anatômica. Ela modifica a forma do órgão, mas a mulher tem ovário e desenvolvimento dos caracteres sexuais. As meninas procuram atendimento porque não menstruam”, explica Natália Piovani, ginecologista e professora da Universidade Positivo, em Curitiba (PR).

A ausência da menstruação ocorre porque o endométrio, tecido que reveste o útero, não descama devido a ausência do órgão. Geralmente, as mulheres costumam menstruar entre os 9 e os 13 anos.

A síndrome pode ser dividida em três tipos. A síndrome típica, do tipo 1, é a mais comum e pode atingir aproximadamente 70% das pacientes. Nela, há uma alteração restrita ao sistema reprodutor.

Já o tipo 2, conhecido como a forma atípica e menos prevalente da síndrome, está associado a doença ovariana, alterações renais, ósseas e otológicas congênitas. O tipo 3, mais grave e raro, ocorre com associações de múltiplas malformações.

Embora não seja tão difundida, os médicos não consideram a síndrome Rokitansky rara, já que ela atinge uma em cada cinco mil mulheres. A condição, na maioria das vezes, é descoberta pela ausência de menstruação ou, se a adolescente já iniciou a vida sexual e mesmo assim não teve a menarca, sente muita dor e desconforto ao ter relações sexuais.

Como os órgãos genitais externos são normais, há mais dificuldade em diagnosticar a síndrome. Geralmente, os médicos percebem algo “anormal” durante a consulta e pedem exames ginecológicos.

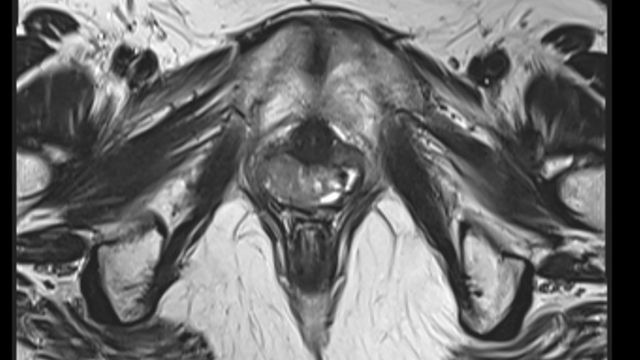

“Podemos pedir um exame pélvico, de ultrassom e também um teste genético para verificar se a paciente tem cromossomos XX”, explica Claudia Takano, coordenadora do ambulatório de malformações genitais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o único que trata a síndrome pelo SUS (Sistema único de Saúde).

Há tratamento?

É possível tratar a síndrome de Rokitansky com terapias e exercícios recomendados pelos médicos. O mais tradicional é com os dilatadores, que alongam a vagina, até que ela atinja um tamanho ideal.

“Por isso, a paciente tem dificuldade na relação sexual. Ela tem dois terços da vagina. O tratamento consiste em começar com dilatadores pequenos e, depois, maiores”, diz Priscila Medina, ginecologista com residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Beneficência Portuguesa.

O acompanhamento é multidisciplinar, então, é preciso ter consultas com ginecologistas, fisioterapeutas e, principalmente, psicólogos. Neste último profissional, é abordado questões em relação à sexualidade feminina e maternidade.

Também é explicado que é possível ser mãe por meio de barriga solidária ou adoção. “Uma terceira alternativa, que ainda está em estudos, é o transplante uterino”, destaca Takano.

CRÉDITO,GETTY IMAGES. Alguns exames de imagem ajudam a diagnosticar a síndrome

Em último caso, quando o tratamento com os dilatadores não funciona, é indicada a cirurgia. Existem várias técnicas, mas a mais comum é a criação de um novo canal vaginal. A paciente fica de quatro a cinco dias internada e não pode ter relações sexuais por um perído de até quatro meses.

A linha terapêutica envolve ainda grupos de apoio, conversas e encontros com outras mulheres que têm a síndrome.

Falta de empatia e acolhimento médico

Assim como Nascimento, a estudante e paraense Débora Moraes (de 19 anos) também foi diagnosticada com a síndrome de Rokitansky. Como ainda não havia menstruado aos 16 anos, ela foi atrás de médicos para entender se estava doente.

A princípio, sua ginecologista disse que ela tinha o hímen perfurado, mas não deu muitos detalhes do que a jovem poderia ter de fato. Com os exames em mãos, ela foi atrás de um outro profissional de saúde e descobriu que não tinha útero, mas não recebeu muitas informações sobre a síndrome. “Eu não entendi o que tinha. Os médicos não sabiam explicar direito”, afirma.

Moraes conta que todo o processo foi muito frustrante e precisava que os médicos a apoiassem e dessem uma orientação melhor sobre a condição — o que não ocorreu. “Uma vez saí da consulta e chorei muito. O primeiro médico não teve empatia e até me aconselhou a não contar para ninguém. Talvez eles pudessem me dar mais esperança, me encaminhar para Santa Casa, mas aqui eles desconheciam o tratamento”, diz a jovem que chegou a pensar que seu caso era perdido.

A situação de Moraes ficou ainda pior e demorou até que ela encontrasse especialistas que a orientassem sobre possíveis tratamentos diante de um momento tão delicado.

Maternidade é possível

Ao receber o diagnóstico, um dos primeiros pensamentos e frustrações que surgem é o fato de não poder engravidar de forma tradicional no futuro.

Nascimento conta que mesmo sendo adolescente na época e não entendendo muito sobre como seria sua vida dali para frente, não se imaginar sendo mãe foi muito doloroso. Ela reforça que o sentimento se resume a quase todas as mulheres. “Sentimos o luto de um filho que não chegou a nascer”, diz a modelo.

Moraes também sofreu com a possibilidade de deixar a maternidade de lado. Ela desejava muito ser mãe, mas após o diagnóstico o sonho foi interrompido. “É o sonho da maioria de nós. Tem mulheres que não aceitam não engravidar e não gerar o bebê”, relata.

Depois de muitas pesquisas, tanto Nascimento quanto Moraes procuraram o Instituto Roki, referência na síndrome, e começaram a fazer acompanhamento psicológico para enxergar possibilidades em relação à maternidade.

Dessa forma, conseguiram entender que, mesmo sendo mais difícil, há alternativas de serem mães daqui a alguns anos. “O acompanhamento me ajudou, de uma maneira mais aberta, para adotar uma criança ou participar de uma barriga solidária”, diz Moraes. Ela diz que, atualmente, está bem e lida melhor com o assunto.

“Eu via a síndrome como um problema que me deixava infértil e despreparada para vida sexual. É um processo demorado, mas depois de um tempo vi que não era nada disso”, ressalta Kesia.

Instituto pode ajudar meninas e mulheres

A síndrome ainda é pouco difundida no Brasil e, assim como ocorreu com Moraes, não é fácil encontrar um médico que saiba tratar a condição. Pela falta de informação e diagnóstico tardio, muitas adolescentes e mulheres sofrem com os efeitos da Rokitansky ao longo dos anos.

Por causa disso, a médica Claudia Melotti decidiu criar o Instituto Roki, que é umas das principais referências no acolhimento de pacientes com a síndrome. Ela também sofria com o problema e descobriu a ausência do útero aos 13 anos de idade.

No entanto, só teve o diagnóstico completo seis anos depois. “Descobri aos 19 anos, quando na tentativa de relação sexual com meu namorado, tinha muita dor e dificuldade de penetração”, conta.

CRÉDITO,ARQUIVO PESSOAL. A médica Claudia Melotti criou o Instituto Roki, que é umas das principais referências no acolhimento de pacientes com a síndrome

Como ainda é um assunto com poucas informações entre a própria classe médica, ela ressalta que muitas mulheres passam uma vida inteira sem obter qualquer tipo de orientação e até recebem tratamento incorreto.

“O Brasil tem uma super indicação de tratamento cirúrgico e sabemos que a dilatação também tem sucesso”, afirma Melotti. Segundo ela, há também muita dificuldade em cuidar e oferecer ajuda psicológica às mulheres.

O local disponibiliza, de forma gratuita, acompanhamento com médicos, fisioterapeutas, psicólogos e toda uma rede de apoio para quem deseja procurar ajuda. “Além de estimular a educação médica continuada, também fornecemos os dilatadores”, diz Melotti.

No caso de Moraes, que mora em Belém (PA), houve todo um suporte mesmo à distância. “O instituto procurou alguém aqui de Belém que pudesse ajudar na dilatação pélvica. Eu concluí meu tratamento cinco meses atrás e descobri o instituto há sete meses. Fui acolhida por eles”, conta.

A jovem ainda tinha dificuldade em ter relações sexuais e, graças às terapias e execercíos desenvolvidos, teve mudanças e melhoras. “Eles me acolheram muito, pois a síndrome mexeu muito com a minha saúde mental. Agora estou mais feliz”, destaca.

Nascimento também afirma que, após conhecer mulheres que já eram casadas e conviviam com a síndrome, também teve esperança em relação ao futuro.

“Eu senti uma representatividade depois que entrei no grupo de apoio. Eu nunca tinha achado um conteúdo de forma mais clara. Alguém entende o que eu passei, alguém quis fazer isso para mim”, diz.

Este texto foi originalmente publicado em BBC News