O objetivo das vacinas que estão sendo administradas em todo o mundo contra a covid-19 é estimular nosso sistema imunológico a produzir uma resposta de proteção contra o coronavírus, principalmente por meio da geração de anticorpos.

Esses anticorpos circulam em nossa corrente sanguínea até que sejam necessários para atacar e eliminar rapidamente o coronavírus do organismo, caso sejamos infectados.

A velocidade com que as comunidades médicas e científicas desenvolveram e testaram essas novas vacinas foi extraordinária.

No entanto, essa pequena escala de tempo nos deixa com algumas perguntas em aberto.

Uma das questões-chave é por quanto tempo vai durar a proteção que recebemos da vacina ou até mesmo da infecção pelo próprio vírus.

A memória do sistema imunológico

A notável capacidade do nosso organismo de lembrar de encontros passados com micro-organismos infecciosos e de manter fortes defesas contra eles se deve ao fenômeno da memória imunológica.

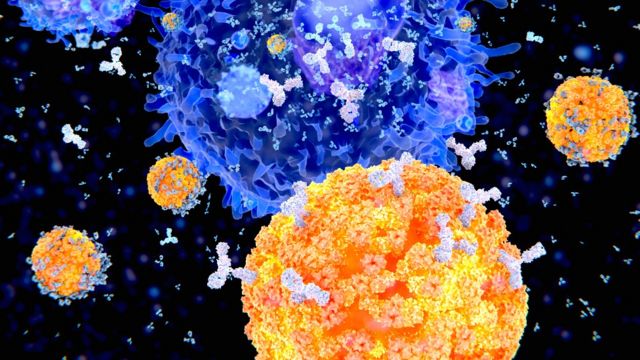

Esta memória reside nos glóbulos brancos conhecidos como linfócitos, dos quais existem dois tipos principais: células T e células B.

Quando o corpo se depara com um novo desafio, seja uma nova infecção ou uma vacina, células T e células B específicas são recrutadas para enfrentá-lo.

O corpo mantém versões de “memória” dessas células de prontidão para o caso de voltar a encontrar o mesmo micro-organismo no futuro.

São as células B as responsáveis pela liberação de anticorpos na corrente sanguínea.

Quando ocorre uma infecção ou quando somos vacinados, alguns desses anticorpos se metamorfoseiam em fábricas especializadas de produção de anticorpos, conhecidas como células plasmáticas.

Os anticorpos são proteínas e, como qualquer outra proteína, serão decompostos e eliminados naturalmente do corpo em alguns meses, no máximo.

É por isso que a proteção dos anticorpos que recebemos passivamente, por exemplo, de nossas mães no útero ou por meio do leite materno não dura muito.

Para uma proteção de mais longo prazo, precisamos produzir anticorpos por conta própria.

A capacidade do nosso organismo de manter os níveis de anticorpos após uma infecção ou vacinação é resultado de dois mecanismos. Nos estágios iniciais, se as células B de memória detectarem qualquer infecção persistente ou uma vacina, algumas vão continuar a se transformar em novas células plasmáticas produtoras de anticorpos.

Uma vez que a infecção ou vacina tenha sido completamente eliminada, as células B de memória não reabastecem mais a população de células plasmáticas, que diminui.

No entanto, algumas podem persistir como células plasmáticas de longa vida (LLPCs, na sigla em inglês), que podem viver por muitos anos em nossa medula óssea, produzindo e liberando continuamente grandes quantidades de anticorpos.

As LLPCs nem sempre são geradas após uma infecção, mas, caso o tenham sido, os anticorpos contra uma infecção específica podem ser encontrados na corrente sanguínea muito tempo depois de a infecção ter desaparecido.

Embora ainda não entendamos completamente que condições de imunização são melhores para gerar LLPCs, a presença dessas células foi associada a determinados locais do corpo.

Por exemplo, um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos descobriu que as LLPCs parecem preferir a medula de certos ossos a outros.

Dez anos após a vacinação contra o tétano, as LLPCs foram encontradas no fêmur, úmero e tíbia com muito mais frequência do que nas costelas, rádio, vértebras ou crista ilíaca.

Ainda não está claro por que as LLPCs preferem a medula desses ossos. Uma possibilidade interessante é que a resposta esteja nas diferenças no nível de gordura da medula óssea.

As LLPCs foram encontradas rodeadas por uma grande quantidade de células adiposas nesses ossos.

Isso sugere que pode ser o conteúdo de gordura da medula óssea que afeta a capacidade das LLPCs de se deslocarem para certos ossos — e residirem a longo prazo neles.

Mas mesmo que as LLPCs não sejam criadas, isso não significa que alguém não possa gerar mais anticorpos contra uma ameaça se a encontrar novamente no futuro.

Desde que a pessoa tenha gerado células B de memória, estas vão reconhecer a ameaça e, mais uma vez, algumas vão começar a se transformar em novas células plasmáticas para iniciar novamente a produção de anticorpos.

O tipo de vacina também afeta a durabilidade

Há muitas razões pelas quais a vacinação ou infecção nem sempre oferecem uma proteção duradoura.

Isso se deve em parte à variação individual na nossa resposta a uma determinada vacina.

No entanto, as características das vacinas também determinam a natureza da resposta dos anticorpos.

Um estudo mostrou que, embora uma proporção maior de pessoas que tomaram vacinas contra tétano e difteria desenvolveram anticorpos protetores, esses anticorpos desapareceram mais rapidamente do que aqueles gerados pelas vacinas contra sarampo, caxumba ou varíola.

A principal diferença entre esses imunizantes é que as vacinas contra o tétano e a difteria contêm apenas proteínas isoladas (versões modificadas das toxinas produzidas pelas bactérias do tétano e da difteria), enquanto as vacinas contra o sarampo, caxumba e varíola contêm versões vivas e enfraquecidas desses vírus.

É possível que algumas pessoas não produzam uma boa resposta às vacinas vivas devido à imunidade pré-existente à própria vacina, gerada porque já tiveram uma infecção natural.

No entanto, aqueles que respondem bem tendem a manter suas respostas por mais tempo. Isso se deve em parte à persistência da vacina viva no corpo, que estimula a reposição em curto prazo das células plasmáticas.

Também é provável que as vacinas vivas sejam melhores na produção de LLPCs.

Já vimos que a taxa de declínio dos anticorpos após uma infecção por covid-19 pode diferir, por exemplo, entre homens e mulheres.

Muitas das vacinas contra a doença são baseadas em novos métodos, como vetores virais ou moléculas de RNA mensageiro.

Claramente, esses mecanismos são muito eficazes em oferecer uma proteção rápida.

Mas resta saber quão bem eles vão ativar as células B de memória e as LLPCs para conferir uma imunidade de longa duração.

*Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em inglês).

Steven Smith é professor de Ciências Biomédicas na Universidade de Brunel, em Londres.

Fonte: BBC